完成单位:内蒙古自治区水利事业发展中心

一、项目概况

水土保持是生态文明建设的重要内容、治水事业的根本措施、全面推进乡村振兴的重要基础、提升生态系统质量和稳定性的有效手段。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军,走好以生态优先、绿色发展为导向的内蒙古高质量发展新路子,实现更大发展的关键时期,对水土保持工作提出了新挑战新要求新任务。紧紧围绕国家和自治区大力推进新时代生态文明建设、黄河流域生态保护和高质量发展、东北黑土地保护与粮食安全、以及乡村振兴等重大战略,以推动高质量发展为主题,以服务国家战略为主线,以改革创新为动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为目标,以全国和自治区水土保持规划为基本依据,在深入调查研究,全面总结“十三五”期间水土保持工作成效,综合分析水土流失动态变化的基础上,提出了“十四五”时期水土保持改革发展的总体思路、目标任务和重点工程与政策举措,形成《内蒙古自治区水土保持“十四五”实施方案》,主要包括以下九个方面内容:

(一)发展环境

系统总结了“十三五”以来水土保持工作在水土保持制度建设、人为水土流失监管、水土流失综合治理、水土保持监测和信息化等方面取得的显著成效。分析自治区水土保持高质量发展面临的新形势新要求,从水土流失防治任务依然艰巨、人为水土流失压力突出、水土流失治理不均衡和成效不稳固、提升治理的科学性、系统性、创新性等方面剖析水土保持存在问题及薄弱环节,解读水土流失防治需求。

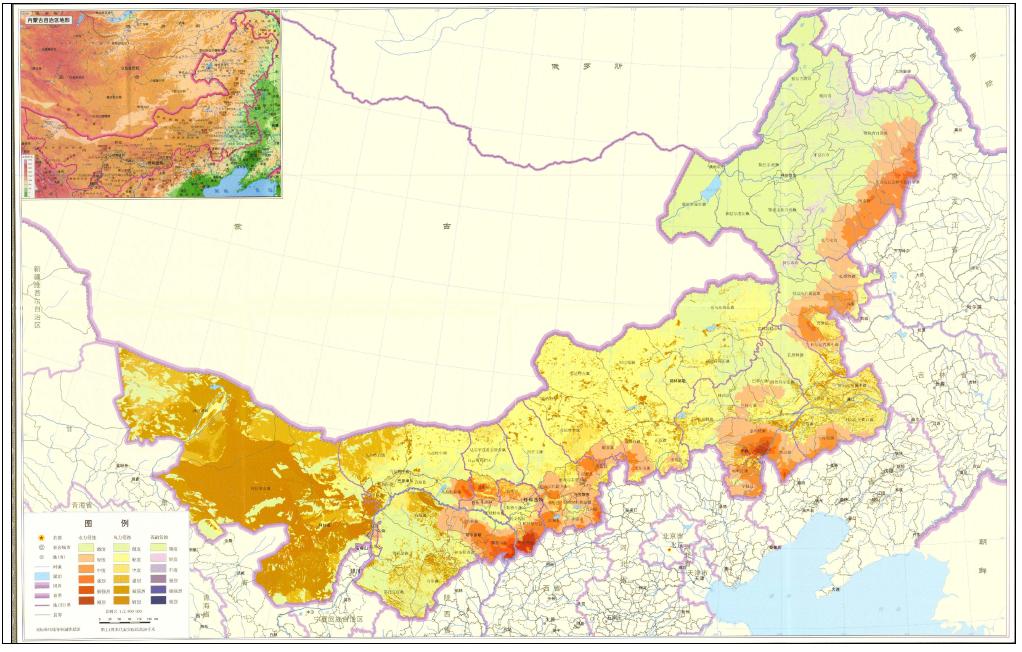

水土流失现状图

(二)指导思想、原则和目标

提出实施方案的指导思想、编制原则、规划范围和主要目标任务。加快推动水土流失综合治理由减量降级向提质增效转变,人为水土流失监管由重点监管向全面管控转变,水土保持监测由水土流失面积强度监测向注重管理需求的全面精准监测转变,发展动力由传统要素驱动向创新驱动、数字化驱动转变。

——水土流失状况持续改善。水土流失面积强度双下降,水土保持质量效益双提升,水土流失状况显著改善,全区新增水土流失治理面积3.76万平方公里,水土保持率提高到53.11%以上。

——监督管理全面加强。基本构建权责明晰、协同高效、严格规范、执行有力的水土保持监管体系,实现水土保持监管制度化、规范化、常态化,人为水土流失得到有效控制。

——重点治理成效全面提升。重点区域水土流失治理科学推进,治理质量和效益全面提升。国家水土保持重点工程新增水土流失治理面积3790平方公里。

——基础支撑能力明显提高。监测站网布局进一步优化,动态监测更加科学精准,监测支撑能力明显提高,形成科学有效的监测支撑体系。数字信息等新技术应用全面强化,智慧水保建设有效推进,水土保持现代化水平明显提升。

——改革创新取得更大突破。部门协同、上下联动的水土流失综合防治体制机制有效建立,地方政府目标责任考核评估进一步强化,协同监管制度更加健全,社会服务能力持续增强,市场和社会力量参与水土流失治理机制更加完善,水土保持发展活力明显增强。

(三)全面强化水土保持监管

聚焦守住自然生态安全边界要求,按照“防风险、严管控、优服务”的思路,依法有效强化人为水土流失监管。建立健全水土保持监督管理制度,强化制度落实和执行,突出源头管控,持续创新监管手段和方式,加快构建“纵向到底、横向到边”的监管责任体系,以高水平高效能的监管,促进经济社会发展绿色转型,为经济社会高质量发展和人民群众优美生态环境提供支撑。

健全生产建设项目水土保持方案管理规章制度,研究制定内蒙古自治区生产建设项目水土保持监督管理办法,细化明确水土保持方案审批、监督检查、自主验收管理、区域评估等要求,提升制度权威性和约束力。开展覆盖自治区全域的人为水土流失遥感监管,进一步优化完善遥感监管技术路线和方法,规范认定程序标准,严格查处和督促整改。推进水土保持信用监管,进一步规范生产建设项目水土保持信用监管程序和标准,完善守信激励、失信惩戒措施,深化部门间信用信息共享,推动联合惩戒。

(四)科学推进水土流失综合防治

深入贯彻山水林田湖草沙系统治理的理念,协调相关部门,根据《全国水土保持规划(2015―2030年)》《内蒙古自治区水土保持规划(2016―2030年)》,依托国家水土保持重点工程建设和国家重要生态系统保护和修复重大工程等重大项目实施,统筹推进水土流失综合防治,构建“两区三带”水土流失综合防治新格局,为推进落实国家战略提供有力支撑。坚持“因地制宜、分类施策”,以西北黄土高原区、东北黑土区为重点,大力推进以小流域综合治理、侵蚀沟治理、坡耕地综合治理和淤地坝建设为主的重点治理工程,加快区域水土流失综合防治进程,维护和提升水土保持功能,促进提升生态系统的质量和稳定性,最大限度发挥综合治理效益,满足人民群众日益增长的美好生活和经济社会高质量发展需要。

“两区三带”重点防治新格局:聚焦黄河流域生态保护和高质量发展、东北黑土地保护与粮食安全、以及乡村振兴等区域重大战略,以全国和自治区水土保持区划为基础,以国家级水土流失重点防治区为重点,结合国家和自治区重要生态系统保护和修复重大工程,构建“两区三带”水土流失重点防治新格局。

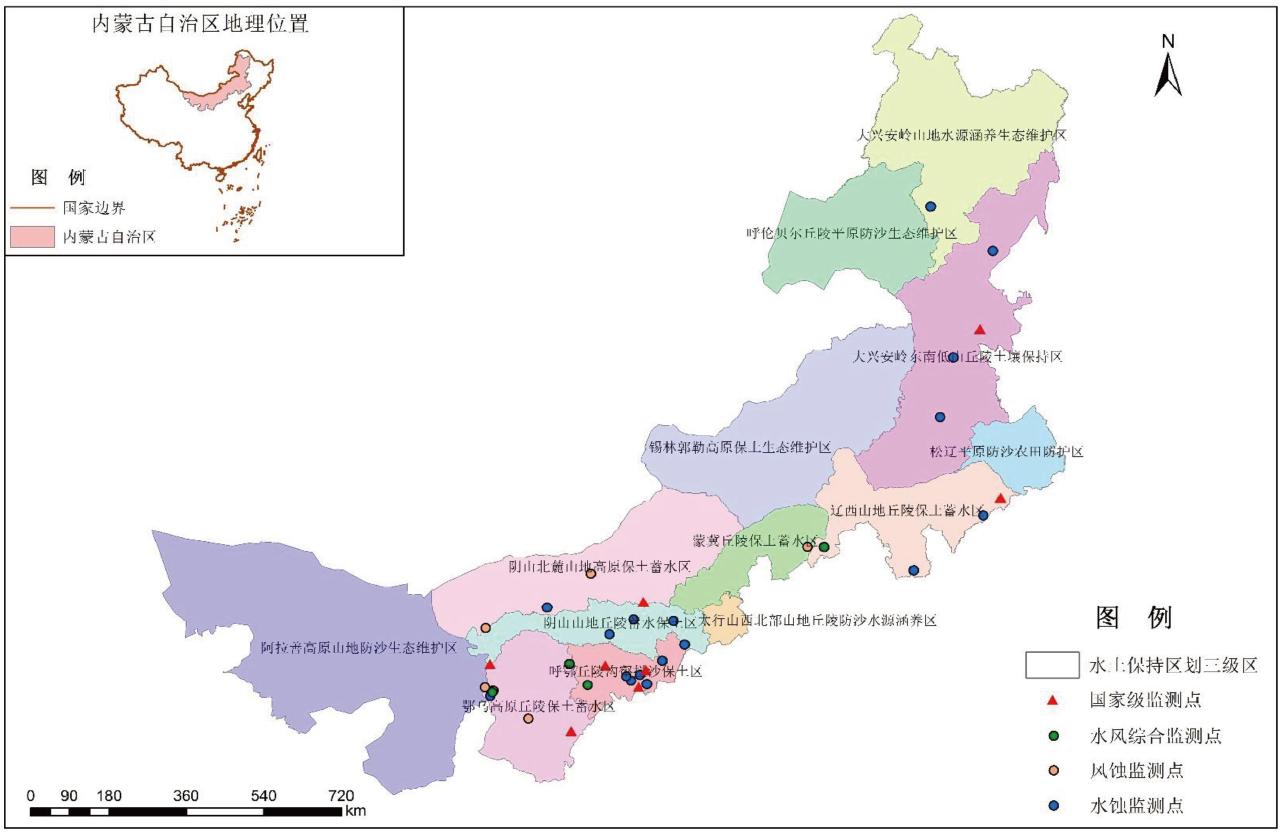

“两区三带”重点防治新格局图

东北黑土地综合治理区。统筹考虑东北黑土地保护工程,结合保护性耕作、高标准农田建设,以防治漫川漫岗、低岗丘陵耕地水土流失为重点,推进小流域综合治理、耕地侵蚀沟治理,遏制侵蚀沟发展,保护黑土资源,保障粮食生产安全。

黄土高原综合治理区。以丘陵沟壑区沟道和坡耕地水土流失治理为重点,促进自然修复,坚持尊重自然、适地适树,科学开展林草植被保护和建设,提升生态系统质量和稳定性,推进小流域综合治理、十大孔兑综合治理、高标准淤地坝(拦沙坝)和旱作梯田建设,实施病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝改造提升,建立有效拦沙减沙体系,减少入黄泥沙,维护黄土高原生态屏障。

大兴安岭森林预防带。统筹考虑天然林保护和林业生态建设工程,实施大面积自然修复和保育保护,提升江河源头区水源涵养功能,保护重要水源地安全,维护大兴安岭森林生态安全屏障。

阴山-贺兰山山地预防带。加强保护和修复山地森林草原植被,恢复和改善生态系统服务功能,提高河流上游水源涵养能力,保护重要水源地安全。

内蒙古北部防沙预防带。统筹考虑草原保护修复,加强风蚀防治,实施退牧还草、人工种草,开展退化草原和已垦草原治理,实施草畜平衡和草原禁牧休牧轮牧,加快水土流失防治,促进林草植被保护与修复,增强防风固沙、水土保持等功能,维护北部边疆生态安全屏障。

(五)深化水土流失监测评价

按照“建体系、重评价、强支撑”的思路,构建以动态监测为主、专项调查为辅、监测站网为基础的水土保持监测体系,进一步提升监测能力与水平,推动监测评价向全面精准转变,有效发挥监测对水土保持管理和生态文明建设的支撑作用。

水土保持监测站点现状分布图

持续开展全区水土流失动态监测,定量掌握全区各级行政区及重点关注区域水土流失状况和动态变化情况。优化全区水土保持监测站网,完善水土保持监测站点设施建设和设备配备,加强升级改造,建立布局合理、功能完备、系统科学、技术先进的水土保持监测站网体系,提升监测数据高效采集、传输、存储、汇交、处理能力。适时开展淤地坝建设、侵蚀沟治理、坡耕地治理等重点工程成效监测评价,加强重要区域重大生产建设项目水土保持监测。

(六)推进智慧水土保持建设

依托国家智慧水土保持和全区智慧水利建设,以数字化、网络化、智能化为主线,以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径,推进智慧水土保持监管平台建设,建立完善水土保持数据库,加快构建具有水土流失动态监测评价、生产建设活动人为水土流失预警防控及精准监管、水土流失综合治理评价管理、黄土高原淤地坝安全运行管理等功能的智慧水土保持应用体系。

加强水土保持信息管理系统和水土保持业务系统的应用,完善水土流失动态监测数据、生产建设项目空间矢量数据、水土流失综合治理措施数据和淤地坝工程信息数据等。推动重要数据跨业务跨部门共享,规范水土保持数据资源管理和共享,开放信息系统库表结构和数据接口,逐步实现各级水利部门和系统内外数据共享。选取重点小流域或黄土高原淤地坝,试点开展数字孪生场景建设,探索水土流失综合治理智能管理、淤地坝安全运用信息服务和决策管理能力。

内蒙古自治区水土保持综合业务平台

(七)夯实水土保持发展基础

坚持科技创新引领发展,强化水土保持基础理论和关键技术研究、科技示范与推广,完善水土保持技术标准体系,夯实水土保持发展基础。针对水土流失防治中存在的关键技术问题,强化不同区域水土流失防治的基础理论、关键问题和关键技术研究,为全面促进水土保持生态建设提供重要科技支撑。开展十大孔兑水沙运动与生境要素耦合机理与模拟技术、黄土高原多沙粗沙区风水复合侵蚀协同治理技术、东北黑土区水蚀阻控措施等研究,探索水土保持措施固碳减蚀控水协同增效机制。加快科技创新成果转化,积极推广侵蚀沟和坡耕地高效防治、水土保持措施提质增效、水源地和江河源区生态保护修复、土壤侵蚀与面源污染综合防治等方面的先进适用防治技术;加快推广东北黑土区侵蚀沟道治理、黄土丘陵沟壑区坡面与沟道拦沙减沙等水土保持治理模式和实用技术,提升水土流失防治成效。在国家与行业技术规范体系的基础上,针对我区自然环境条件、水土流失特点以及防治需求等,推进水土流失综合治理、生产建设项目水土流失防治、水土保持监测和试验等方面的地方标准制定工作,完善水土保持地方技术标准体系,推动基础工作进一步标准化规范化。

(八)创新增强水土保持发展活力

深入推进水土保持改革创新,建立健全推动水土保持高质量发展的体制机制和政策体系,增强水土保持发展内生动力,为生态文明建设和经济社会高质量发展提供支撑。完善水土保持工程建设管理机制、强化水土保持目标责任考核、完善水土保持部门联动机制、开展水土保持示范创建。

(九)强化实施保障措施

各级政府要切实加强统一领导,健全组织协调机制,因地制宜,统筹相关规划,明确责任分工,细化实化任务,不断加大水土保持工作力度。各级水行政主管部门要牵头做好《实施方案》的组织实施工作,确保“十四五”水土保持各项工作落到实处。抓好任务落实和监督检查。

二、主要技术经济指标

“十四五”时期,加快推动水土流失综合治理由减量降级向提质增效转变,人为水土流失监管由重点监管向全面管控转变,水土保持监测由水土流失面积强度监测向注重管理需求的全面精准监测转变,发展动力由传统要素驱动向创新驱动、数字化驱动转变。全区新增水土流失治理面积3.76万平方公里,水土保持率提高到53.11%以上。其中,国家水土保持重点工程治理面积3790平方公里,治理东北黑土区侵蚀沟2660条,坡耕地水土流失综合治理8.25万亩,新建淤地坝115座、拦沙坝296座,淤地坝除险加固179座。

Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010

联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188

电子邮件:ngczxxh@163.com