完成单位:华汇数科工程咨询设计有限公司

第一章 项目概述

1.1 项目背景

“十四五”国家应急体系规划提出了“十四五”期间 17 项重大工程项目,其中明确要“实施自然灾害监测预警信息化工程,完善地震、地质、气象、森林草原火灾、海洋、农业等自然灾害监测站网,增加重点区域自然灾害监测核心基础站点和常规观测站点密度”。

“十四五”国家防震减灾规划确定了“十四五”期间的 8 项重点工程,其中要实施“国家地震监测台(站)网改扩建工程”,改扩建地震固定监测站,升级观测设备,推动实现地震观测的自动化、技术装备的现代化、业务应用的智能化;要实施“第六代地震灾害风险区划工程”,开展重点地区大地震震源探测、深厚沉积层探测,形成地震灾害风险模型库和数据库,编制新一代地震区划图。

2021 年,内蒙古自治区出台“十四五”防震减灾规划,明确总体目标为:到 2025 年,初步形成新时代内蒙古防震减灾事业现代化体系,地震监测预报预警、地震灾害风险防治、防震减灾公共服务和地震应急服务保障能力显著提高,地震科技水平和地震灾害防御水平明显提升,地震预报预警取得突破,全区防震减灾公共服务体系基本建成,社会公众防震减灾素质进一步提升,“防大震、减大灾、抗大震、救大灾”能力不断提高,保障自治区经济社会发展和人民群众生命财产安全更加有力。确定工作任务为:提升地震监测预报预警能力;提升地震灾害风险防治能力;提升防灾减灾综合能力;提升地震应急服务保障能力;提升防震减灾公共服务能力;加强科技和人才支撑;加强防震减灾科普宣传;加强地震信息化建设;加强防震减灾法治建设。

本项目建设内容与“十四五”防震减灾规划高度衔接,是完成规划任务、实现规划目标指标的重要举措。工程在“十四五”规划实施的关键之年谋划申报、攻坚之年下达实施,将有力地促进规划目标的圆满完成,甚至超预期实现规划目标,对防震减灾工作服务和融入地方经济社会发展将起到重要促进作用。

1.2 项目功能目标

1.2.1项目功能目标

我区地震监测预报预警体系建设总体还处在发展阶段,地震监测基础仍需加强。实施巨灾防范工程项目,是深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加强防震减灾工作重要指示的具体措施,将进一步优化我区测震站网、地球物理监测站网,提升站网智能化水平。升级改造地震应急响应与信息化服务系统,进一步提高对地震灾害的应对能力。

本工程将按照围绕行业任务需求、提升地震科技支撑、公共服务高效的原则,加强对重点强震风险地区的监控,建成连续实时观测的高质量现代化地震监测台网,为防震减灾、科学研究、国家和社会发展提供服务。我区已建和在建油气输送、电力工程、水利设施、高速公路、铁路等重大民生工程,均需要地震活动性、地球物理观测数据、危险性区划、各种尺度的地震预测结果及地质构造等数据,为其提供地震安全保障。全区测震台网记录非天然事件所引起的振动,如在滑坡、塌陷、泥石流及爆炸等非天然事件的位置确定及类型鉴别中具有独特的作用,在监测地震的同时,可以实现对滑坡、塌陷等影响人民生命财产安全的灾害事件进行监测。

在灾害性地震发生前,有效地进行地震预测预报,是减轻地震灾害,尤其是降低生命财产损失的最有效、最直接的方法,地震监测站网是发现并捕捉可靠的地震前兆信息的基础,高精度地震活动图像、震源机制解、震源参数、地壳精细结构和地壳介质物变化图像等数据产品是提高地震预测预报水平的重要基础。通过本项目的实施,将建成布局科学、技术先进、功能完备、流程集约、协同高效的地震监测站网体系和业务平台体系,有力提升我区地震监测能力、异常捕捉能力、震情监视跟踪水平、网络安全保障水平和应急响应服务能力,为应对当前复杂严峻震情形势和全区经济发展起到保驾护航的重要作用。

做好构造探察等地震灾害风险调查、丰富地震灾害危险源风险源“两源”信息,是全区开展地震灾害防御各项工作的前提基础,需要现代化的技术装备体系加以支撑。通过实施该工程,将建成覆盖国省两级的深浅部构造探察装备体系,大幅度提升各区深部构造探察和城市(区域)活动断层探测的业务能力。通过该工程实施,提升我区地震构造环境探查的覆盖面、精准度,查明潜在强震危险源,精准判定地震危险水平,满足防范化解重大地震灾害风险、保障人民生命财产安全、服务国家现代化建设。还将完善全区地震灾害防御信息系统,购置覆盖全区的高精度地震危险源基础数据,进一步提升基础业务数据管理的业务化、规范化水平,大幅度拓展地震系统“两源”信息资源量。

盟市基层是防震减灾工作的基石,是防范化解地震灾害风险的前沿阵地。地震灾害风险防治工作必须延伸到盟市基层,才能真正发挥实效。然而,防震减灾工作具有专业性强、技术条件要求高等特点。长期以来,受自身能力所限,盟市基层地震部门一直难以自我生产丰富有效的地震灾害风险防治信息产品。通过实施该工程,将建设覆盖全区市县的地震灾害风险防治信息平台,畅通自上而下的信息共享渠道,为盟市地震机构履职提供有力的技术支撑。

1.2.2项目预期成果

升级改造地震监测预报体系,全面提升内蒙古自治区地震监测基础能力和基础设施保障能力,提升地震监测智能化、技术装备现代化水平和监测站业务运行标准化水平,提升地震监测预报预警业务数据分析及产出能力,提升地震应急服务响应和网络安全系统防护能力。聚焦威胁自治区公共安全的重大地震灾害危险源,建设地震灾害防御体系,为自治区地震灾害风险探察提供现代化的装备基础、数据资源和信息化平台,为全区地震灾害风险防治工作提供科学依据和工作基础,为保护人民生命财产安全和经济社会稳定提供支撑。

第二章 咨询服务过程和主要内容

2.1 咨询服务过程

2.1.1项目启动

1、成立项目组本

阶段确认的项目团队和工作范围细化。

2、制定项目管理制度

项目管理将对整个项目的计划、进度、质量等阶段进行管理。

2.1.2现状调研与分析

本阶段的目标是明确业务体系、业务流程、组织架构现状,确认现有IT应用系统、IT基础设施、信息管理现状,了解并评估信息化现状和业务需求之间的差距。主要方法和任务如下:

1、确认本项目的范围,并对项目的预期结果与甲方达成一致。

2、根据项目需求,制定适用于本项目可行性研究的整体调研和访谈方案。

3、现状分析

1)组织结构分析:调研建设单位机构组织结构,各个部门的职责。

2)业务现状分析:将通过资料收集、问卷、访谈、讨论会等形式,了解业务状况、产品和服务体系、管理体系及其需求。

3)业务流程分析:从组织机构、业务流程、业务功能三个方面详细描述每个流程的各个环节,并说明每个环节的作用、特点、重点和存在的问题;

4)IT现状分析:主要分析信息技术对业务的支持状况,IT限制业务发展的主要瓶颈,分析和评估信息技术的现状。

2.1.3项目可行性研究

1、项目目标确定

提出项目总体战略,并对发展目标进行细化。

2、应用系统架构可行性研究

基于前期的调研结果,将从技术层面进行规划,提出业务架构的可行性研究方案。

3、基础设施架构可行性研究

本阶段研究制定基础设施建设计划、制定投入预算、制定安全组织体系。

4、应用系统可行性研究

对重要的应用系统进行可行性研究。

2.1.4实施条件分析

本阶段从系统现状过渡到目标体系需要划分的实施阶段和步骤,以及每个阶段实施的具体方法。本阶段还将分析每个阶段实施的成功条件和风险,并提出应对策略和方案的建议。

2.1.5总结验收

编制完成的可行性研究成果将以专家组验收评审方式进行相关验收。整理文件以电子版和纸质两种方式交付成果,并进行知识的转移。

2.2项目主要内容

2.2.1 以专业设备智能化提升为目标,对固定观测站网及流动监测能力进行升级

按照《地震监测台站仪器设备配置标准(试行)》,同已印发的地震监测站网规划充分衔接,综合考虑地震监测站点观测效能、仪器故障和数据质量情况,重点更新国家站网(包括盟市站网),截至2025年运行使用年限超过8年的观测设备(重力观测设备15年),对于观测环境严重受干扰、经评估效能不佳的站点仪器暂不更新。

基于历次重特大地震应急服务响应工作实际,为满足震后应急和震情应对需要,结合地震应急实践要求,强化地震异常现场核实能力,在7个中心站配备测震应急流动监测设备和震后地球化学应急流动监测和地震前兆异常核实装备。地球物理场流动观测设备突出向重点监视防御区倾斜,对截至2025年运行使用年限超过8年的流动观测设备(重力观测设备15年),实现应更尽更,支撑震后震情趋势研判和抗震救灾工作。

按照全区地震监测站网运行管理办法要求,地震监测专业设备需24小时连续稳定可靠运行,依据仪器维修方式、故障频次、地区分布,按照现有地震监测站网在网运行设备规模的10%-20%储备备机备件,其中地球物理类设备按照10%储备,测震类设备中地震计、加速度计及配套数据采集器按照10%储备,烈度仪、预警信息服务终端按照20%储备,提升设备使用效率和维修时效性,保障站网稳定可靠运行。

以专业设备智能化提升为目标,对我区固定监测站网进行升级改造;完善我区、地震监测站网空间布局,提升流动观测能力和地震异常信息捕捉能力;建设备机备件库,提升站网运行保障能力。

2.2.2 扩展地震监测业务中心计算存储能力,并保障内蒙古地震局数据中心基础设施安全可靠运行

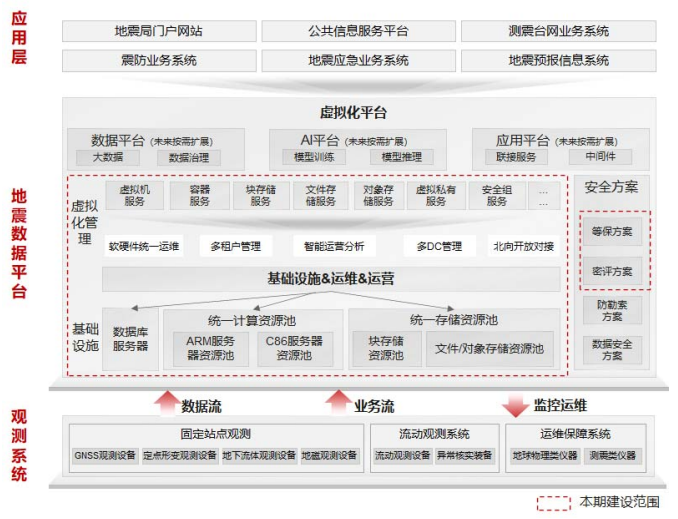

根据国家基础设施国产化和业务能力提升需求,基于地震监测预报预警业务系统运行现状,采购国产化服务器、数据库、操作系统、软件等技术产品,建设基于私有云平台产品为基础、采用超融合技术路线的数据中心计算、存储的资源池与超融合管理系统。在后续项目中逐步实现地震预警速报编目、地球物理台网技术系统等业务系统的自主可控,提高各业务系统先进性、稳定性。

依照《中华人民共和国网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等文件,对照国家等级保护2.0要求(部分系统按照等级保护3.0),全面配置网络安全设备,提升地震行业骨干网和预警网络的网络安全防护能力。

更新升级各自治区级地震局应急指挥技术系统及其配套设施,包括本地化应急指挥技术系统、会商技术系统、应急视频会议管理系统等。完善各地震监测中心站的应急视频系统。

通过本项目建设,将使自治区的地震监测基础设施和技术系统建设更完善,进一步扩展地震监测业务中心计算存储能力,并保障内蒙古地震局数据中心基础设施安全可靠运行。通过项目的实施,升级迭代核心软件业务,将显著提升内蒙古地震局地震监测业务系统智能化分析和地震数据快速产出能力。

2.2.3 改造建设地震监测站,提升地震监测站运行维护规范化、智能化水平

地震监测站是开展地震观测的场所,是监测预报的基本单元。地震监测中心站建设内容需与中心站改革要求和能力建设要求充分衔接,按照中心站建设技术规范进行业务功能区建设改造和标准化设计,实现所有中心站标准化改造全覆盖,包括改扩建业务用房,现有业务用房加固、整修和水电气暖等基础设施改造,提升业务运行基础设施保障能力。

按照地震监测站标准化设计要求,完成所有一般站的标准化改造,包括综合布线、标识标牌、防震加固等内容,同时强化远程、自动和智能化运维,配置网络监控、智能电源、动环监测设备等智能化监控设备,提升地震监测站运行维护规范化、智能化水平。

2.2.4 配置探查装备及数据系统,支撑本地区地震构造探测工作

根据《中国地震构造环境探查规划》和自治区级地震构造环境探查规划的主要目标、任务和重点项目要求,充分考虑我区地震构造探察装备和数据系统建设的现状,按照能够自主开展主动源探测、综合地质地貌剖面测绘等功能的装备建设要求,及基本掌握本地区地震危险源情况的数据系统建设要求,购置相关探察装备,建设各类数据系统,实现探察装备数量配置、数据系统建设的跨越式提升。

根据全区辖区面积、地震构造环境复杂程度,按照本地区地震构造探察任务的需求,配置不同标准和数量的探察装备。对自治区内重要的二、三级区域断裂和工作基础薄弱的重点城市建设地震构造探察数据系统,补齐全区大震巨灾危险源、区域中强地震危险源和城市活动断层精准信息,为各地国土空间规划、活动断层避让等提供科学丰富的数据基础。

2.2.5 建设自治区、盟市两级地震灾害风险防治工作的基础数据与信息化平台,推进地震灾害防御领域数据高效采集与整合

根据《地震信息化顶层设计》《中国地震构造环境探查规划》要求,自治区级地震局应建成满足新时代防震减灾现代化建设需求的信息化布局,推动信息基础资源、数据资源、系统平台的集约化、服务化和智能化发展,以信息化驱动防震减灾现代化,提高信息化应用水平,完善地震信息化治理体系。建设自治区、盟市两级信息系统,综合运用大数据、云计算等先进技术推动数据整合与共享,基本建成支撑各省市县开展地震灾害风险防治工作的基础数据与信息化平台,将盟市地震灾害防御数据与业务应用服务终端和国家级、自治区级平台相连接,基本满足全区地震灾害风险防治信息互通的需求,推进地震灾害防御领域数据高效采集与整合,全面提升防震减灾工作整体效率和水平,进一步提升服务经济社会发展的效能。

2.3咨询服务主要内容

2.3.1 背景调研

行业需求:了解地震监测、预警、应急救援等地震业务领域对信息化的需求程度和迫切性,如精准监测数据的获取、快速预警信息发布等需求。

政策导向:掌握国家和地方在地震信息化方面的政策法规、发展规划等,如相关部门对地震监测、防灾减灾的指导意见、资金支持政策等。

技术发展趋势:关注国内外地震信息化相关技术的最新发展动态,如物联网、大数据、人工智能在地震监测与分析中的应用趋势。

2.3.2 项目目标与内容

总体目标:明确项目在提升地震监测能力、预警时效性、应急响应效率等方面要达到的总体目标。

具体内容:详细了解项目涵盖的具体任务,如建设地震监测网络、开发地震预警系统、构建应急指挥平台等。

预期成果:确定项目完成后将交付的成果,如系统软件、数据库、硬件设备以及相关技术报告等。

2.3.3 技术方案

监测技术:确定地震监测所采用的技术手段,如地震传感器的类型、精度和布设方案,以及数据采集、传输和存储技术。

数据分析技术:掌握用于地震数据处理和分析的算法和模型,如震级计算、震源定位、地震趋势预测等技术。

系统架构:明确项目所采用的整体系统架构,包括硬件架构和软件架构,如是否采用分布式架构、云计算平台等。

2.3.4 资源需求

人力资源:确定项目实施所需的各类专业人员,如地震专家、信息技术专家、项目管理人员等及其数量和资质要求。

硬件资源:明确所需的硬件设备,如地震监测仪器、服务器、通信设备等的规格、数量和采购预算。

软件资源:明确需要采购或开发的软件系统,如操作系统、数据库管理系统、专业地震分析软件等及其费用。

资金预算:对项目的总投资进行估算,包括设备购置、软件开发、人员费用、场地建设、运行维护等各项费用。

2.3.5 项目实施计划

项目进度安排:制定详细的项目进度计划,明确各个阶段的开始时间、结束时间和关键里程碑,如需求调研、系统开发、测试验收等阶段的时间节点。

实施步骤:确定项目实施的具体步骤和流程,包括项目启动、需求分析、设计开发、测试部署、培训和运维等环节的工作内容和顺序。

风险评估与应对:识别项目实施过程中可能面临的风险,如技术风险、资金风险、进度风险等,并制定相应的应对措施。

2.3.6 环境与社会影响

环境影响:评估项目建设和运行对周围环境的影响,如地震监测设备的电磁辐射、机房建设对生态环境的影响等,并提出相应的环保措施。

社会影响:分析项目对社会的积极影响,如提高地震灾害防御能力、保障公众生命财产安全、促进社会稳定等,以及可能产生的负面影响和应对措施。

2.3.7 经济效益与社会效益

经济效益:从减少地震灾害损失、提高地震相关产业生产效率等方面分析项目可能带来的经济效益,如降低因地震导致的生产中断损失、提高保险理赔效率等。

社会效益:重点评估项目在提升社会公共安全保障水平、增强公众地震灾害应对能力、促进社会和谐等方面的社会效益。

2.3.8 项目可持续性

技术可持续性:分析项目所采用的技术是否具有前瞻性和可扩展性,能否适应未来地震信息化业务的发展需求。

资金可持续性:考虑项目建成后的运行维护资金来源是否稳定,是否具备长期稳定运行的资金保障。

管理可持续性:评估项目建成后在管理体制、运行机制等方面是否能够保障系统的长期稳定运行和持续发展。

Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010

联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188

电子邮件:ngczxxh@163.com